Production Notes

Direkam di Gong Studio, Jogjakarta

Oleh Nuno Satrida

Mixing dan Mastering oleh Wisnu Jahat

Semua lagu diciptakan dan diaransemen oleh

Rully Shabara, Ramberto Agozalie, Bhakti Prasetyo, Dimas Budi Satya

Lirik dan konsep oleh Rully Shabara

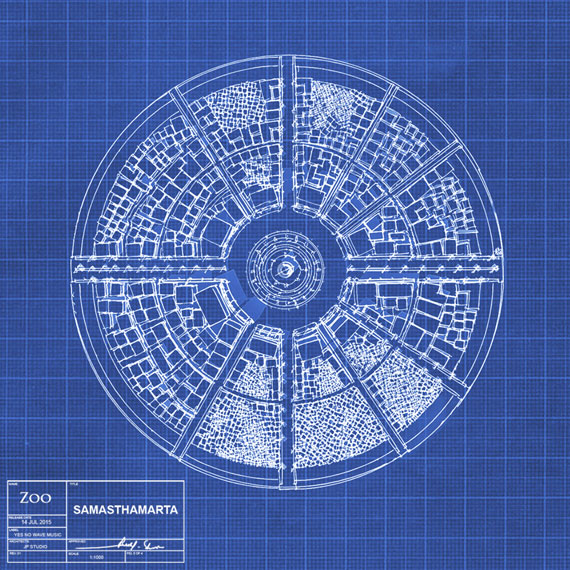

Desain sampul: Rully Shabara

Konsultan arsitektur: Judy Pranata

Sketsa arsitektur: JP Studio, Jogjakarta

Liner Notes

15 November 2014, dalam gelaran Indonesian Netlabel Festival jilid 2, Zoo pertama kali mempertontonkan repertoire baru mereka pasca album Prasasti. Seingat saya, audiens malam itu – tak terlalu banyak namun intim – tak seberingas biasanya. Selama menonton, saya juga adem ayem saja. Pasalnya, Zoo tak banyak memainkan komposisi lama mereka yang trengginas, cepat dan ganas.

Malam itu, kuartet asal jogja itu terasa liyan. Bahkan saking liyannya, saya sampai tak ingat apakah set malam itu dimulai dengan menu wajib: “Kedo-Kedo” dan “Mannekin Bermesin”. Yang kuat di ingatan: seorang kawan yang nyeletuk “Ah, lagu Zoo sekarang pelan!” dan konser malam itu ditutup lagu lama yang namanya diteriakkan penonton berkali-kali , “kupu-kupu”.

Lumayan, satu lagu lama, sebuah penghiburan setelah beberapa lagu yang terasa asing.

Saya hanya bisa menduga-duga apa yang membuat Zoo terasa liyan malam itu. Tak ada dugaan yang pasti. Kalau pun ada semacam educated guess, saya menerka bahwa saya dan kawan saya tengah mengidap penyakit yang begitu mewabah pasca pemilihan presiden tahun lalu: susah atawa gagal move on. Bedanya, jika sebagian besar penduduk indonesia tak bisa move on dari (fanatisme akan) calonnya presidennya, kami tak bisa beralih dari Zoo di era awal yang terdengar seperti Melt Banana, Boredom, Ruins dan beberapa rooster Tzadik Records.

Kini, semua repertoire baru itu disajikan dalam sebuah album berjudul Samasthamarta . Saya menganggap album ini sebagai sebuah tantangan. Sebelumnya, mendengarkan Zoo berarti menikmati karya 4 lelaki maskulin dari Jogja yang meludahi modernitas dengan lagu yang cepat, ganas, padat dan kadang berderau. Klaim yang gegabah ini sebenarnya (mungkin) cuma didasari atas beberapa komposisi saja seperti “Mannekin Bermesin”, “Buldozer”, “Lalat-Lalat”, atau “Di Masa Depan”.

Tantangannya adalah semampu dan secepat apa saya bisa move on dari klaim gegabah ini? Faktanya, klaim serupa tak lagi mempan ketika dipakai untuk mendengarkan, menikmati apalagi memahami Samasthamarta.

Sepintas, ada yang khas hilang dari Samasthamarta. Dalam dua album pendahulunya, Zoo selalu memulai albumnya dengan lagu singkat yang anthemic: “Mannekin Bermesin” dalam Trilogi Peradaban dan “Kedo-Kedo” dalam Prasasti. Keduanya – jika anda hadir dalam suguhan live Zoo – kerap dipasang sebagai repertoire pembuka. Alasannya gamblang: dua lagu singkat ini selalu mengundang keberingasan penonton.

Sebaliknya, “Giza”, lagu pertama dalam Samasthamarta, jauh lebih tenang. Ada cresendo dalam “Giza” namun puncaknya tak pernah seberisik “Kedo-Kedo” apalagi “Mannekin Bermesin”. Malah, karena diilhami oleh Piramida Giza, ada rasa timur tengah pada petikan bass Bhakti Prasetyo. Untuk beberapa saat, Lagu ini terdengar seperti Om yang mendongeng tentang Firaun dengan mendiang Inisisri muda di balik set drum.

Bagi saya, alih-alih (kembali) mengacungkan jari tengah pada kehidupan modern (urban), Samasthamarta lebih terdengar rangkaian dongeng. Berisi lirik yang tentang pelbagai bangunan legendaris – mistis atau pun nyata -, album ini membuat Zoo terdengar seperti pelancong yang baru kembali pulang dari perjalanan yang dimulai pasca meluncurkan prasasti. Oleh-olehnya berupa cerita tentang Piramida Giza di Mesir, Pagoda Leifeng di Hangzhou, Gapura Matahari di Bolivia, Labirin Daidalos di Kreta, Kota El Dorado yang menjadi mitos di Kolombia, Jembatan Rama yang dulu diyakini menjadi penghubung India dan Sri Lanka, Agora di Athena, kisah Bahtera Nuh yang muncul dalam kitab Yahudi, Kristiani, Islam, dan Sumeria, kota hantu Wentira di Sulawesi, hingga Candi Borobudur di Jawa.

Jelas, semua dongeng dikisahkan dengan artikulasi yang beragam. Namun, tetap saja mudah menemukan warna yang dominan di album ini. Seorang teman yang saya ajak bicara tentang album baru Zoo dengan ringan menganalogikan Samasthamarta sebagai “Hasil kerja sama antara Sepultura (circa album Roots), Korn dan Dead Can Dance!”.

Terlepas dari Korn dalam analogi bikinan kawan saya ini, pendapatnya ini toh tak salah-salah amat. Yang dominan dari lagu-lagu yang seakan dongeng ini adalah nuansa tribalnya. Mendengarkan ketukan-ketukan primitif Ramberto Agozalie & Dimas Budi Satya seakan membawa kita ke dalam upacara adat di seluruh pojokan nusantara. Sementara Rully Shabara, dengan segala akrobat vokalnya dari mengeram hingga melengking, berperan bak dukun atau pemangku adat yang memimpin jalannya prosesi.

Yang menarik, Zoo tak mentah-mentah menyuguhkan primitisme dan tribalisme lokal. Zoo menolak menjadi sekadar sajian eksotisme murahan di TV lokal. Guna membedakan dirinya dengan Primitive Runaway, misalnya, Zoo membenturkan tribalisme nusantara dengan Rock Eksperimental Barat, sebuah cara yang sudah ditekuni Zoo sejak Prasasti.

Nah, ngomong-ngomong tentang Rock Eksperimental, bagi saya ini kunci untuk bisa move on dari anggapan saya tentang seperti apa harusnya Zoo berkarya. Jika anda seperti saya yang merindukan Zoo kembali ke masa Trilogi Peradaban, maka mengikhlaskan berkurangnya agresi Rock Ekperimental adalah prasyarat paling utama untuk menikmati karya Zoo, setidaknya untuk saat ini.

Saya sudah mencobanya. Setidaknya untuk keperluan penulisan liner note ini. Percayalah, untuk sekedar ikhlas saja sulit. Jujur, saya masih menanti karya serupa “Takluk” kembali muncul. Beruntung, saya beroleh penghiburan. Setidaknya, saya cukup gembira tahu kemana larinya semua energi yang memproduksi keliaran dalam karya Zoo.

Sebagai sebuah album yang terinspirasi dari mitologi dan filosofi pelbagai bangunan dan arsitektur kuno, Samasthamarta akan disertai sketsa arsitektur yang menggambarkan proses lahir, tumbuh kembang dan hancurnya sebuah kota fiksi. Seturut proses ini, sebuah instalasi berupa maket yang direncanakan dibuat dari kayu akan didirikan di atas tumpukan tanah juga akan dibangun. Fungsinya: menggambarkan kehancuran kota fiksi yang sketsanya bisa kita temukan di album Samasthamarta.

Mudah untuk lekas mencap gimmick ini sebagai sebuah usaha yang ambisius. Namun, bagi Zoo, band yang pernah mengepak albumnya dalam batu seberat 1,7 Kg, menjadi ambisius adalah business as usual. Lagipula, maket dan sketsa ini nyatanya cuma sekelumit kecil rencana panjang pencapaian Zoo.

Rencana itu – membentang sampai 10 tahun lamanya – merangkum pelbagai milestone seperti penyempurnaan aksara Zugrafi dan pengenalan bahasa lisan Zufrasi. Namun, yang mencengangkan, rencana yang sama juga mencakup 5 album yang dirilis dalam interval 2 -3 tahun hingga 2025. Tiap album akan berusaha menyigi satu pilar peradaban. Bentangan temanya terhampar dari sains, ideologi, agama, perang, penjajahan hingga kebudayaan.

Jelas, dengan rencana seambisius ini – pun kata ambisius rasanya kurang nampol -, Zoo butuh energi ekstra setidaknya untuk menjaga konsistensi berkarya. Barangkali, ini cuma dugaan ugal-ugalan, ke sini semua energi muda Zoo bermuara.

Walhasil, kalau pilihannya menukar agresi masa muda dengan konsistensi menghasilkan karya yang adiluhung, saya bersedia move on dari Zoo yang saya gandrungi 6 tahun yang lalu, sepahit apapun itu.

Selain file lagu, Samasthamarta berisikan juga beberapa dokumen yaitu; sebuah makalah, lirik lagu, panduan aksara Zugrafi dan bahasa lisan Zufrasi, konsep dasar Samasthamarta dan visi atau lini masa proyek peradaban Zoo dalam 10 tahun kedepan.

Album ini dirilis sebagai bagian dari Netlabel Day dan MP3 Day yang memperingati 20 tahun dirilisnya format audio .mp3 yang jatuh pada tanggal 14 Juli. Untuk kali pertama juga Yes No Wave Music merilis album dalam format WAV.

(Abdul Manan Rasudi)